Il romanzo dell'Ottocento: il realismo

|

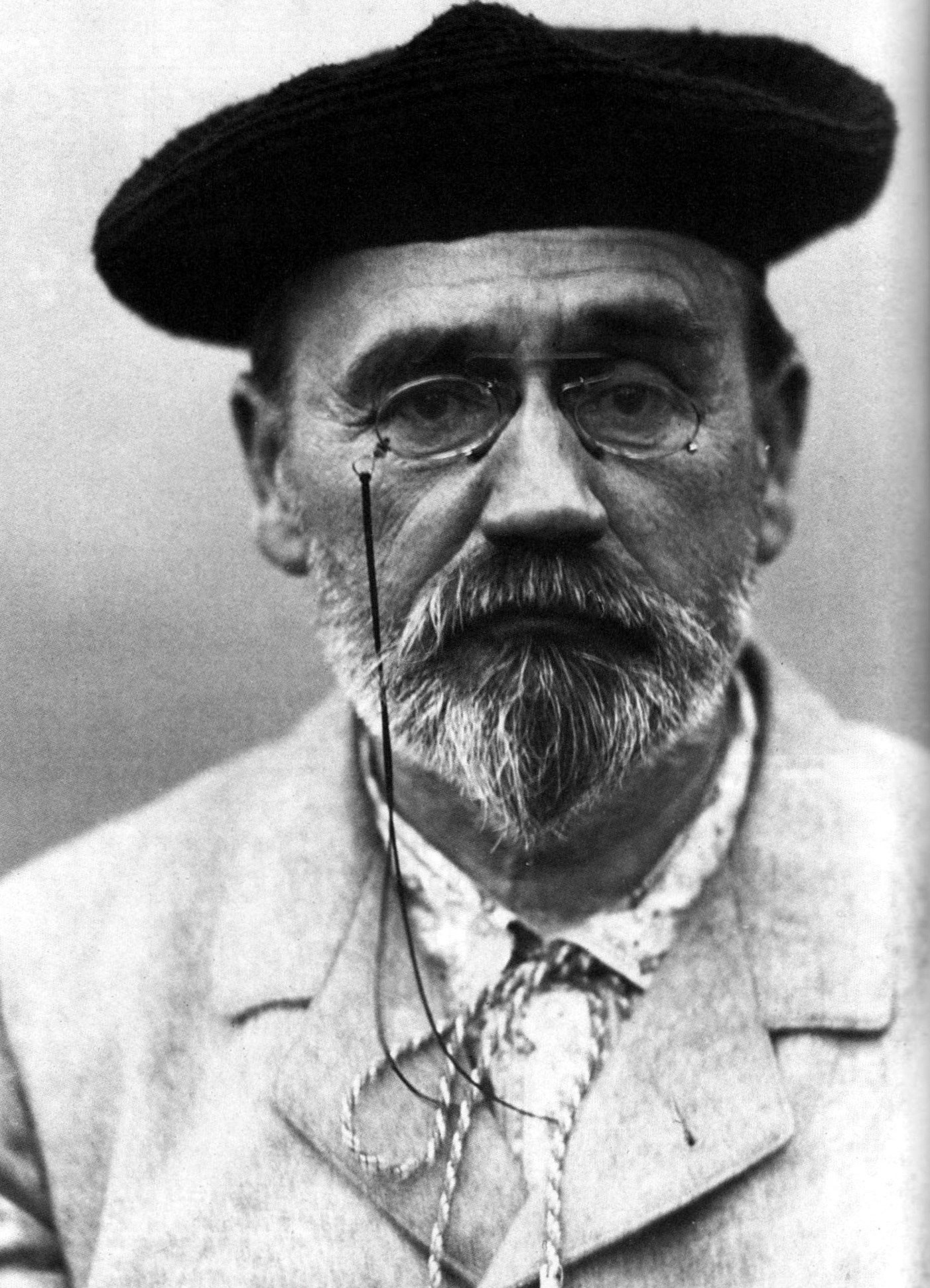

| Emile Zola |

L’Ottocento

era stato il secolo dell’ottimismo: l’innegabile progresso scientifico e

tecnologico, l’espansione industriale, l’aumento e la diffusione del sapere sembrarono

dimostrare che era possibile un

progresso lineare e crescente, che la ragione e la scienza fossero in grado di spiegare il reale.

In

questo contesto si sviluppa la letteratura del Naturalismo francese e del

Verismo italiano, entrambi caratterizzati dall’idea che la realtà in ogni suo

aspetto, persino i comportamenti degli individui, si reggano su leggi scientifiche, dunque universalmente

valide.

Il Naturalismo individua le cause delle scelte e dei comportamenti

umani nella genetica (race) e nell'ambiente socio-culturale

d'appartenenza (milieu), giungendo così alla conclusione che le

condizioni di partenza determinano le azioni e la vita degli individui, quindi in generale l’intero corso della Storia; per il Verismo (per G. Verga in

particolare) la molla/la legge dell’agire umano è -da sempre- nella lotta per la

sopravvivenza e per l’affermazione di sé ad ogni livello della scala sociale.

Il romanzo del primo Novecento: la svolta

Nel

ventesimo secolo cambia tutto: cambia il

mondo, ma cambia anche il modo di percepirlo.

Il

ventesimo secolo è infatti caratterizzato da una serie di rivolgimenti -politici, culturali, economici- tali da delineare il volto di un

mondo profondamente diverso da quello del secolo precedente, un mondo in piena

crisi in cui vanno in frantumi tutte le certezze del secolo precedente:

la teoria della relatività di A.

Einstein sconvolge l’idea tradizionale di tempo e spazio; la teoria

psicanalitica di S. Freud mina alla base il concetto di identità; il

non-senso e la follia delle due guerre mondiali stravolgono il concetto di

progresso lineare, dimostrando come nella storia la barbarie sia sempre dietro

l’angolo.

Di

conseguenza, si fa strada sempre più l’idea che la realtà sia complessa al

punto tale da non poter essere ridotta a mera e semplice concatenazione di

causa-effetto: non esistono leggi alla base dell’agire umano e della Storia, nulla è prevedibile e ogni cosa accade per per caso.

Ne

scaturisce quell’angoscia esistenziale che in filosofia troverà espressione nel

pensiero e nelle opere degli esistenzialisti come J.P. Sartre e A. Camus, e in

letteratura nelle opere di Svevo, Pirandello, Montale e molti altri.

Il tema dell'inettitudine

Il

romanzo del XX secolo è appunto il racconto di un mondo -e di un uomo- in crisi perché privo di

certezze; e il tema dell’inettitudine, una sorta di malattia che fiacca la volontà, annulla la speranza, impedisce di trovare un senso, è al centro di una parte significativa della narrativa novecentesca.

.jpg) L’inetto

è un antieroe: se l’eroe della tradizione era in grado di

affrontare e governare la vita, padrone di sé e del mondo, incrollabilmente convinto che di ogni cosa/ di qualunque accadimento fosse possibile fornire una spiegazione razionale, l’inetto è per

definizione un incapace; egli si muove a fatica nella vita -della quale non scorge il senso-, è travolto dagli

eventi, deve vedersela con la delusione di veder fallire i propri progetti o di

veder allontanarsi la meta prefissata, perché il mondo e l'esistenza stessa sono assoluto e ingovernabile caos.

L’inetto

è un antieroe: se l’eroe della tradizione era in grado di

affrontare e governare la vita, padrone di sé e del mondo, incrollabilmente convinto che di ogni cosa/ di qualunque accadimento fosse possibile fornire una spiegazione razionale, l’inetto è per

definizione un incapace; egli si muove a fatica nella vita -della quale non scorge il senso-, è travolto dagli

eventi, deve vedersela con la delusione di veder fallire i propri progetti o di

veder allontanarsi la meta prefissata, perché il mondo e l'esistenza stessa sono assoluto e ingovernabile caos.

L’incapacità dell’inetto nasce dunque dallo scarto tra individuo e vita, che sempre decide per lui.

Basti

riflettere sulla storia di Zeno Cosini e su quella dell’antagonista Guido: Zeno è un inetto che tuttavia alla fine

risulta vincente pur non avendo fatto nulla

per meritarlo; Guido, che invece ha tutte le carte in regola per essere un vincente, uomo d’affari pragmatico e sicurò

di sé, sempre all’altezza della situazione, alla fine soccombe perché

la vita, imprevedibilmente, gli si ritorce contro. La casualità irrompe nella

vita di entrambi i personaggi stravolgendo i loro piani, modificando radicalmente le loro esistenze, a dimostrazione del fatto che nella Vita e nella Storia non c’è ordine e non c’è logica, ogni cosa accade indipendentemente dalla volontà degli individui, i quali dunque vincono o soccombono a prescindere dai loro meriti o dalle loro colpe.

Inetti,

sia pure in maniera differente da Zeno Cosini, sono i personaggi kafkiani, uomini senza qualità che nella vita si muovono come in un labirinto, schiacciati dal non-senso dell'esistenza, stritolati da meccanismi sociali alienanti (il lavoro, la corsa al successo, la famiglia-il denaro).

A modo loro inetti i personaggi di Pirandello.

Prendiamo Mattia Pascal o Vitangelo Moscarda,

rispettivamente protagonisti dei romanzi pirandelliani il fu mattia Pascal e Uno, nessuno e

centomila.

Entrambi

soffrono la stessa difficoltà di stare al passo con la vita, non si riconoscono

in una società fondata sull’ipocrisia e sulla costrizione delle maschere,

entrambi vivono lo stesso straniamento da quell' eterna e insulsa commedia che è l’esistenza.

La decisione di Mattia Pascal è solo apparentemente radicale, egli taglia i

ponti con tutto e tutti e fugge alla ricerca di una dimensione più autentica,

salvo poi tornare sui propri passi quando comprende che non può esistere al di

fuori della società, quindi torna a Miragno -paese da cui era partito- per

riprendersi la propria identità e il proprio posto nella società. Moscarda invece

giungerà alla conclusione davvero radicale di vivere pienamente la propria

inettitudine trasformandola nella libertà del volontario isolamento di un ospizio...

Lontano da tutto.

.jpg) L’inetto

è un antieroe: se l’eroe della tradizione era in grado di

affrontare e governare la vita, padrone di sé e del mondo, incrollabilmente convinto che di ogni cosa/ di qualunque accadimento fosse possibile fornire una spiegazione razionale, l’inetto è per

definizione un incapace; egli si muove a fatica nella vita -della quale non scorge il senso-, è travolto dagli

eventi, deve vedersela con la delusione di veder fallire i propri progetti o di

veder allontanarsi la meta prefissata, perché il mondo e l'esistenza stessa sono assoluto e ingovernabile caos.

L’inetto

è un antieroe: se l’eroe della tradizione era in grado di

affrontare e governare la vita, padrone di sé e del mondo, incrollabilmente convinto che di ogni cosa/ di qualunque accadimento fosse possibile fornire una spiegazione razionale, l’inetto è per

definizione un incapace; egli si muove a fatica nella vita -della quale non scorge il senso-, è travolto dagli

eventi, deve vedersela con la delusione di veder fallire i propri progetti o di

veder allontanarsi la meta prefissata, perché il mondo e l'esistenza stessa sono assoluto e ingovernabile caos.

Nessun commento:

Posta un commento

Posta un commento

Se vuoi contattarmi, scrivi a:

rita.filidoro@gmail.com