Ha

suscitato scalpore la querela sporta nell'Aprile 2024 dall’attuale

Presidente del consiglio Giorgia Meloni contro il Prof. Luciano Canfora, il filologo,

storico, saggista di fama internazionale reo di aver espresso opinione non gradita.

Il

disequilibrio nei rapporti di forza/potere tra le due parti (querelato e querelante,

l’uno un privato cittadino, l’altra la persona più potente d’Italia) è tale da

somigliare a quello che passa tra un bambino e un uomo adulto: qualunque adulto

ragionevole si guarda dall’usare la forza fisica sul bambino che l’ha combinata

grossa perché sa che lo massacrerebbe; allo stesso modo la Presidente dovrebbe mostrare quella clemenza che Seneca considerava prerogativa del governante saggio (cfr, De clementia) e ritirare la denuncia. Questo il parere di molti e lasciato intendere nell’articolo pubblicato sul Fatto quotidiano il 30.04.2024 Meloni vs Canfora, quel che penso sul

rapporto tra intellettuali e potere - Il

Fatto Quotidiano.

Ovviamente vi sono altri pareri ed esiste altra stampa.

Ora,

prescindendo da cosa opportunamente vada fatto ed evitando di entrare nel

merito della querelle, certo l’episodio riporta alla ribalta la

questione, vecchia più di duemila anni, del rapporto tra l’intellettuale e il

potere: un rapporto di forte attrito in molti casi, e in altri - in special modo

in alcuni periodi/momenti storici- di intima collaborazione.

A

partire da Socrate, il filosofo ateniese che nel IV sec. a. C. (399) pagò con la vita

l’empietà di un pensiero libero dal potere, la Storia è piena di

intellettuali perseguitati, imprigionati, torturati, condannati per aver

espresso opinioni sgradite o per aver osato mettere in discussione

l’indiscutibile.

A

partire da Socrate, il filosofo ateniese che nel IV sec. a. C. (399) pagò con la vita

l’empietà di un pensiero libero dal potere, la Storia è piena di

intellettuali perseguitati, imprigionati, torturati, condannati per aver

espresso opinioni sgradite o per aver osato mettere in discussione

l’indiscutibile.

Platone

nel 387 a. C. fu imprigionato e rischiò

di essere venduto come schiavo da Dionisio, il tiranno di Siracusa che il

filosofo invano aveva tentato coinvolgere nel progetto di uno Stato giusto

simile a quello immaginato nella Repubblica.

A Roma Cremuzio Cordo, lo storico nostalgicamente repubblicano in piena età imperiale, si lasciò morire di fame quando venne accusato di lesa maestà per aver esaltato negli Annales i cesaricidi Bruto e Cassio.

Il repubblicano e stoico Catone

Uticense scelse la morte pur di non scendere a patti con Caio Giulio Cesare che della

fine della repubblica, in verità agonizzante da un po’, fu l’artefice principale: nel Convivio di Dante, Catone -esempio di libertà e virtù-, è tra gli eccellentissimi strumenti

della divina provedenza e quando il Sommo lo incontra nel Purgatorio della Divina commedia gli mostra un

rispetto che non riserva ad altri suicidi.

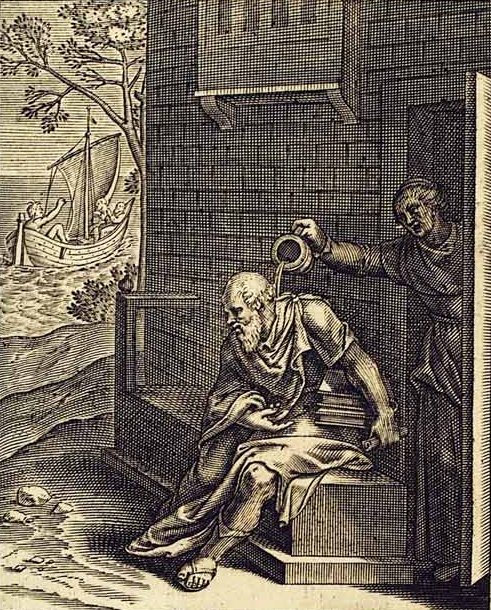

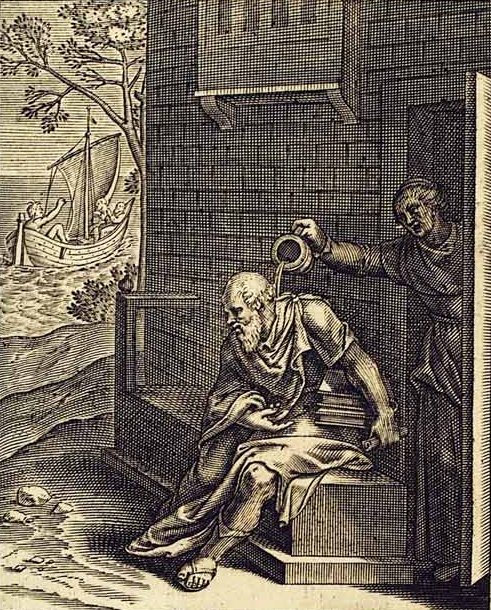

Vicino

a Catone per quello stoicismo che nella libertà della Ragione colloca la Virtù, ma cronologicamente distante da lui di circa un secolo, anche Seneca (4 a. C.-65 d. C) ebbe

rapporti conflittuali con il potere: l’imperatore Claudio si liberò di lui

mandandolo in esilio con l’accusa di aver intrecciato relazione adulterina con Giulia

Livilla, la sorella di Caligola. Rientrato

dall’esilio grazie ad Agrippina, Seneca fu precettore di Nerone che educò alla

temperanza e alla moderazione. Tutt’altro che temperante, Nerone presto mostrò

la sua vera indole macchiandosi di misfatti inenarrabili e instaurando un

governo dispotico. Prese le distanze dall'ex pupillo e poi sospettato di aver preso parte alla congiura dei Pisoni, Seneca venne così condannato

a morte. Stoicamente egli scelse il suicidio nella modalità raccontata da

Tacito negli Annali: si fece tagliare le vene dei polsi e delle gambe, quindi attuando il modello di buona

morte rappresentato da Socrate, assunse cicuta.

Nel

novero degli spiriti liberi che all’asservimento preferirono la povertà,

l’esilio, talvolta la morte, c’è Dante il quale, convinto che la politica non dovesse

prescindere dalla morale, fu restio a compromessi, ad opportunistici cambi di

casacca e fu sempre uomo libero; c’è il cortigiano sui generis Ariosto, che con quel suo Più tosto che arricchir, voglio quìete

(Satire, I) scelse la povertà rimanendo libero e rispose picche ad Ippolito d’Este quando questi gli propose di

seguirlo in Ungheria.

Non si può non menzionare Tommaso Campanella

che nato a debellar tre mali estremi: tirannide, sofismi, ipocrisia sotto i quali il mondo freme (cfr, Delle radici de' gran

mali del mondo) fu

prima processato per eresia dall'Inquisizione romana (1594) e più tardi, accusato di aver cospirato contro il governo

spagnolo, venne imprigionato e torturato; Giordano Bruno, che per la

spregiudicatezza del suo pensiero filosofico-politico fu condannato e morì sul rogo

il 17 febbraio 1600; Ugo

Foscolo, che si autoesiliò quando Napoleone con il Trattato di Campoformio

cedette Venezia all’Austria (1797); e molto più tardi tutti coloro che non si piegarono

al pensiero unico dei totalitarismi novecenteschi subendo per questo percosse,

persecuzioni, prigionia, emarginazione.

Eroismo

che fortunatamente oggi non è più necessario (quantomeno laddove vi siano garanzie di libertà e democrazia...)

Eppure,

l’idiosincrasia per il dissenso -da qualunque parte esso provenga, si tratti di

minoranze non allineate, dell'intellettuale scomodo o semplicemente di avversari dell’altra fazione-

sembrerebbe peculiarità connaturata al potere qualunque sia l’assetto

politico-istituzionale e di qualunque colore sia il partito di maggioranza. Lo

affermò Leonardo Sciascia, che firmando il testo introduttivo alla scelta delle

voci d'autore proposta dalla rivista Civiltà delle Macchine nel 1977,

sull’arroganza scrisse: «Qualità intrinseca al potere; a meno che non sia

esercitato da noi».

Il

potere è arrogante di per sé e se la parola di Sciascia non bastasse lo

dimostrano i fatti: nei Paesi illiberali -e non necessariamente all'altro capo del mondo ma nostri vicini di casa e membri della UE-, il dissenso è represso duramente ed è un dato di fatto che indigna ma non sorprende; sconcerta invece che in un Paese come il nostro, che pure vanta la

Costituzione più bella e democratica del mondo, querele e denunce fiocchino ogni giorno copiose su giornalisti o su intellettuali rei aver rivelato verità scomode o di aver espresso opinioni sgradite.

È

accettabile che in democrazia la critica al potere equivalga a lesa maestà?

È

ammissibile che intellettuali di comprovata rettitudine e di chiara fama

vengano zittiti e/o attaccati dal potere perché fastidiosi?

L’intellettuale

-quello vero, quello la cui competenza/intelligenza è garanzia di

obiettività- ha non solo il diritto, ha soprattutto il dovere di esprimersi e, se è il caso, di dissentire: parlando

per chi non può o non sa farlo, egli ha il compito di portare alla luce i

guasti del potere, di contrastarne l’arroganza che è nella sua essenza in nome di quei valori universali -giustizia, uguaglianza, onestà- che trascendendo gli interessi di pochi realizzano l’interesse comune.

A

partire da Socrate, il filosofo ateniese che nel IV sec. a. C. (399) pagò con la vita

l’empietà di un pensiero libero dal potere, la Storia è piena di

intellettuali perseguitati, imprigionati, torturati, condannati per aver

espresso opinioni sgradite o per aver osato mettere in discussione

l’indiscutibile.

A

partire da Socrate, il filosofo ateniese che nel IV sec. a. C. (399) pagò con la vita

l’empietà di un pensiero libero dal potere, la Storia è piena di

intellettuali perseguitati, imprigionati, torturati, condannati per aver

espresso opinioni sgradite o per aver osato mettere in discussione

l’indiscutibile.

Nessun commento:

Posta un commento

Posta un commento

Se vuoi contattarmi, scrivi a:

rita.filidoro@gmail.com